中央宣傳部授予徐淙祥同志“時(shí)代楷模”稱號

中央宣傳部日前授予徐淙祥同志“時(shí)代楷模”稱號,集中宣傳了他的先進(jìn)事跡。

徐淙祥,男,漢族,1953年6月生,安徽太和人,中共黨員,現(xiàn)為太和縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地黨支部書記。他長期扎根黃淮農(nóng)村,堅(jiān)持科技興農(nóng),培育優(yōu)良品種,改良栽培方法,使許多“望天田”變成“高產(chǎn)田”。他牢記囑托,善于應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,帶動廣大小農(nóng)戶多種糧、種好糧,為國家糧食安全作出積極貢獻(xiàn)。他熱愛農(nóng)業(yè),鐘情土地,成立勞模創(chuàng)新工作室,激勵引導(dǎo)年輕一代積極投身“三農(nóng)”,為當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村全面振興注入活力動力。獲評“全國勞動模范”“全國十佳農(nóng)民”等稱號,當(dāng)選十二屆、十三屆、十四屆全國人大代表。

中央宣傳部在授予“時(shí)代楷模”稱號的決定中指出,徐淙祥同志是愛農(nóng)業(yè)、懂技術(shù)、善經(jīng)營的新時(shí)代農(nóng)民典范,是農(nóng)村專業(yè)人才和實(shí)用人才的優(yōu)秀代表,他的先進(jìn)事跡集中展示了“老把式”“土專家”等鄉(xiāng)村科技人才銳意進(jìn)取、敢為人先的堅(jiān)定追求,充分體現(xiàn)了新時(shí)代農(nóng)民積極向上、拼搏奮斗的精神面貌,有力彰顯了共產(chǎn)黨員奮進(jìn)新征程、建功新時(shí)代的使命擔(dān)當(dāng)。為宣傳褒揚(yáng)他的先進(jìn)事跡,中共中央宣傳部決定,授予徐淙祥同志“時(shí)代楷模”稱號,號召廣大干部群眾特別是“三農(nóng)”工作者要以“時(shí)代楷模”為榜樣,更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述,錨定推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興、建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國目標(biāo),學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干,為以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)不斷作出新貢獻(xiàn)。

堅(jiān)守種糧初心

清早,太陽還未露頭。徐淙祥就騎上電瓶車開始巡田。這是他多年來的“必備科目”。“自走式噴灌機(jī)澆了一晚上,我要看看大豆和玉米的耐旱情況。”徐淙祥說,天越熱,記錄作物抗旱性越有必要。

“2003年,洪澇、龍卷風(fēng)、冰雹。當(dāng)時(shí),下大雨、刮大風(fēng),人家都朝屋里跑,俺一家人都往地里跑。一連兩三天泡在大豆田里扒溝排水,腿上劃得都是口子。”徐淙祥回憶說。那一年,當(dāng)?shù)卮蠖蛊毡闇p產(chǎn),他的試驗(yàn)田卻創(chuàng)下新的單產(chǎn)紀(jì)錄,“這都是對我的考驗(yàn)。”

徐淙祥有一顆愛農(nóng)之心。“我父親的兩個兄弟,當(dāng)年嚴(yán)重營養(yǎng)不良。”1972年,高中畢業(yè)的徐淙祥本可以當(dāng)民辦教師,他卻選擇務(wù)農(nóng)。彼時(shí)小麥畝產(chǎn)不到200公斤,“不能再看著鄉(xiāng)親們吃不飽了,我要靠科學(xué)種田搞出名堂來!”

5月28日,徐淙祥(左)在阜陽市太和縣舊縣鎮(zhèn)的田間和種糧大戶交流小麥的成熟情況。

1984年,已是鄉(xiāng)村農(nóng)技員的徐淙祥成為共產(chǎn)黨員。宣誓的那一刻,徐淙祥想到了初中時(shí)看過的一篇文章《縣委書記的榜樣——焦裕祿》。“先輩們的精神鼓舞著我。”他說。

堅(jiān)守,終會照亮這片土地。20世紀(jì)90年代,徐淙祥種植的小麥單產(chǎn)超過400公斤,比周邊高出100多公斤。2022年徐淙祥種植的兩個小麥品種單產(chǎn)均歷史性跨越800公斤。

奔赴希望的沃野

今夏,太和縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地再傳喜訊:在干旱氣象條件下,小麥高產(chǎn)田塊每畝達(dá)820.5公斤。捷報(bào)頻傳得益于徐淙祥持守的信念:科學(xué)種糧。

與徐淙祥結(jié)識多年,記者始終難以忘記:兩年前的盛夏,他在一家肥料廠里,不顧由雞糞牛糞等制成的有機(jī)肥的濃烈氣味,蹲下身將手伸進(jìn)堆肥里試了試溫度,取出一把搓了搓……

“溫度過高屬于生糞,容易燒苗。我們把作物秸稈免費(fèi)給周邊的養(yǎng)殖場作飼料,他們將畜禽糞便給我們用于田間施肥。廢棄物循環(huán)利用了,土地也肥了。”徐淙祥說。

5月28日,徐淙祥在太和縣淙祥農(nóng)事服務(wù)中心察看收獲的小麥。

好農(nóng)田,是豐收的希望。皖北不少耕地屬于砂姜黑土,土質(zhì)黏重。徐淙祥與相關(guān)部門合作,探索了配方施肥、有機(jī)肥替代化肥及土壤深耕等技術(shù),提高了肥料利用率。

糧食增產(chǎn),一靠土地,二靠良種。與一般大戶不同,徐淙祥流轉(zhuǎn)的1230畝地中,有200多畝配合高校、科研院所開展小區(qū)試驗(yàn)。“它猶如一個‘擂臺’,更優(yōu)的品種會被選出。”徐淙祥說,“我雖少收了糧食,但能試種優(yōu)質(zhì)品種,值!”

7月20日,徐淙祥在家中察看用于研究的小麥樣品。

辦公室里,50多個筆記本整齊排列。小到小麥苗情、病蟲情、氣候條件,大到良種選育、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),都被徐淙祥仔細(xì)記錄下來。

“‘良種配良法,節(jié)本又增效’,但把良法配套試驗(yàn)做好的不多,徐淙祥算一位。”對口聯(lián)系徐淙祥的科技特派員、安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所研究員喬玉強(qiáng)說,“徐淙祥這個鄉(xiāng)村‘土專家’把農(nóng)業(yè)技術(shù)精準(zhǔn)地用在了作物增產(chǎn)中,踐行著‘多種糧、種好糧’的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。”

2023年以來,在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢熹认榈氖痉痘乜萍假x能加速:建成智能化監(jiān)測系統(tǒng)、使用衛(wèi)星遙感監(jiān)測終端、配備多架無人機(jī)……

7月20日,徐淙祥在阜陽市太和縣舊縣鎮(zhèn)的田間察看玉米生長情況。

攜手走上增收路

“莊稼病了,就找徐勞模。”在太和縣舊縣鎮(zhèn),徐淙祥名聲在外。“徐淙祥打的糧就是比我們多,我們信他。”村民徐宗付說,老徐把探索糧食優(yōu)質(zhì)超高產(chǎn)、節(jié)本增效栽培技術(shù)的好經(jīng)驗(yàn),都變成了通俗易懂的順口溜。

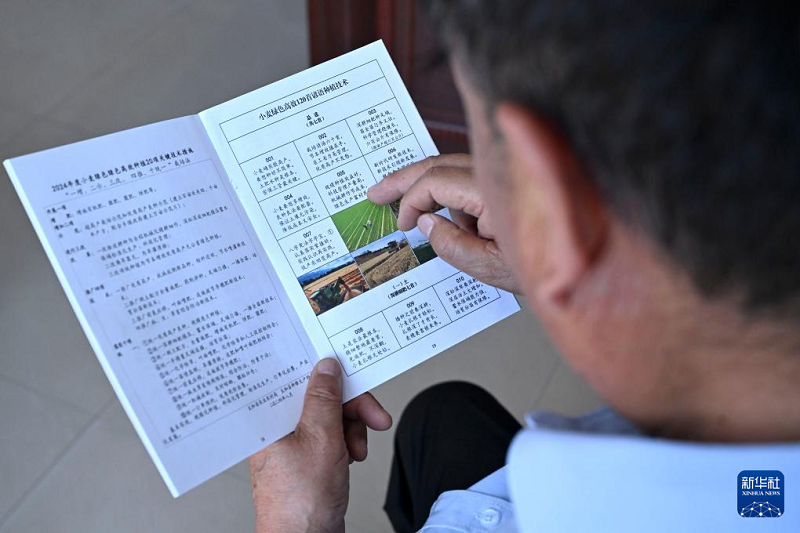

“光施肥、不深翻,小麥扎根無處鉆”“小麥拔節(jié)需肥大,壯苗也要把肥下”……徐淙祥說:“我想讓大伙兒一看就懂、一用就靈。”這些年他陸續(xù)增補(bǔ),順口溜從60條增加到120條。

農(nóng)忙時(shí)節(jié),老徐的田頭,常常擠滿前來觀摩關(guān)鍵增產(chǎn)技術(shù)的農(nóng)戶。截至2024年,“大戶帶小戶”的協(xié)作模式覆蓋了太和30萬畝耕地,帶動2.3萬戶農(nóng)民戶均年增收超2000元。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展離不開新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。2022年,太和縣種糧大戶協(xié)會興辦,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了理事會,建起了百畝攻關(guān)田、千畝示范方、萬畝示范片。作為協(xié)會負(fù)責(zé)人的徐淙祥說:“我們就是要利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,帶著農(nóng)民學(xué)、做給農(nóng)民看、幫著農(nóng)民賺。”

7月20日,徐淙祥在家中翻看他編寫的小麥種植順口溜。

“相比小農(nóng)戶一家一戶管理,規(guī)模種植每畝地能節(jié)本100元,增收100元。”徐淙祥說,目前基地還使用了載有北斗導(dǎo)航的播種機(jī),能有效減少重播、漏播。這些技術(shù)在種糧大戶間廣泛推廣。

楝樹之下,徐淙祥閉目凝神。十多年前的幼苗,已亭亭如蓋。樹上的5個分枝,被他視為五谷豐登的象征。徐淙祥說,面對困難,這棵樹是他鼓起勇氣不斷前行的“加油站”。

楝樹枝繁葉茂,守望每一次豐收。

來源:新華社

微信公眾號

微信公眾號

手機(jī)端

手機(jī)端